Der Tiger von Eschnapur / Das indische Grabmal (1959)

Dir.: Fritz Lang

Alemania Occidental / Francia / Italia

Fritz Lang entraba en la última (y breve) etapa de su carrera. De vuelta a Alemania, de vuelta de todo. De vuelta a los comienzos, cerrando el círculo: después de unas duras y frías películas en los USA sobre el egoísmo del ser humano, rueda un díptico de aventuras demodé. Exotismo hindú, espectacular colorido, argumento de novela. Inocencia no, ésta ya es imposible. Tampoco hay épica; no es la grave saga fundacional de Los Nibelungos, sino las intrigas de un reino que no le importa más que a los que por allí han ido a caer. Lang no se engaña. Toma distancia y deja que el relato, en sentido amplio, sea el único protagonista. Ni siquiera pretende ser emocionante, no puede calar con su desarrollo fugaz y su rápida sucesión de escenas. Sólo quiere enseñar el relato, el placer simple y puro de la aventura, sin necesidad de que el espectador se identifique con el héroe ni de que odie a los malos. Incluso el corte que provoca el ser dos películas, aunque fuera por motivos comerciales, crea esa distancia, rompiendo la emoción contando lo que pasará: "Escaparán de tan terrible muerte pero se enfrentarán a la siguiente historia: La tumba india", dice un rótulo al final de la primera. No se involucra en el relato, sino en la película que cuenta el relato.

Abundan la perspectiva frontal y los planos largos en los que los personajes son una parte más del decorado. Mejor dicho, del escenario. Del artificio que es el cine, presente en todo ese espacio vacío alrededor de los actores. Casi se esperaría oír eco en sus voces, como si se estuviera en el teatro. Es una representación y se presenta como tal, y así la conciencia del hecho del relato toma vida propia y supera al relato en sí. Es un documental del placer del relato en el que éste, en el fondo, no importa. La ficción del argumento, de tan evidente en una época sin la capacidad de asombro de los años 20, rompe el vínculo con el espectador y queda deshumanizada. No podría ser de otra manera en una época que ha perdido la inocencia. Pero la excepcionalidad de El tigre de Eschnapur / La tumba india no reside en ser un anacronismo nostálgico, sino en que es consciente de esto y, sobre todo, es sincera hasta el punto de ponerse en ridículo a sí misma. Y, sin embargo, es una experiencia de la que no puede uno reírse. La decantación de la esencia de lo que cuenta es tan absoluta que, salvo algunos momentos desaforados intensamente poéticos, golpea en la cabeza y no en el corazón, con los "colores primarios" de las emociones de las aventuras: hay amor incuestionable, terror real (¡los dos momentos con los leprosos/zombis!) y, más que nada, dos cosas. La primera es el sexo. El amor, en realidad, se basa sin más en la arrolladora presencia física de Debra Paget, en el deseo que provoca inevitablemente. Sus bailes, como el de Liliane Montevecchi en Los contrabandistas de Moonfleet, están entre los más agresivamente eróticos y sensuales de la Historia del cine; pero esta Historia no lo sabe porque está demasiado ocupada alabando el lugar común de Gilda. El sexo, Lang no tiene intención de ocultarlo a esas alturas de su vida, es lo que mueve todo. Si hubiera llegado activo a la década de 1970, no cabe duda de que sus películas habrían estado llenas de sangre y desnudos. El segundo "color primario" fundamental ya lo ofreció Lang sin envoltorio en sus últimas películas americanas: el egoísmo, las ansias de poder, el ser-más-a-cualquier-precio. Y aquí, pese a su esquematismo, no es una maldad de serial. Es tan "real" como en Mientras Nueva York duerme o Más allá de la duda. No es una cualidad de los personajes de un folletín: es la verdadera forma en la que Fritz Lang observa la vida. No hay cinismo, sino aceptación. Por eso se distancia. Muestra lo que ve en el fondo de todo, y lo ve en todas partes, en dramas sociales camuflados de thrillers y en aventuras aparentemente juveniles. Es lo que ha vivido. No puede involucrarse con unos personajes en los que no cree. Simplemente ejerce de arquitecto, les da un amplio espacio en pantalla y deja que todo, el cine, se presente por sí mismo. "Todo" es esa visión del ser humano y la falsa pero necesaria inocencia de seguir creyendo en el cine.

domingo, 27 de diciembre de 2009

EL TIGRE DE ESCHNAPUR / LA TUMBA INDIA

martes, 17 de noviembre de 2009

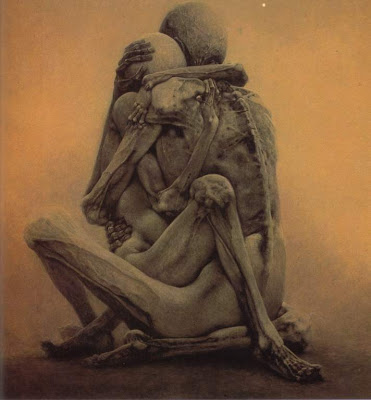

STUCK

Stuck (2007)

Dir.: Stuart Gordon

Canadá / USA

Una de las cosas que mejor hace el cine es enseñarnos lo que de otra forma nunca veríamos. O mostrarnos, haciendo público, aquello de lo que no se habla, o no se habla en todo su explícito detalle. Se puede hacer bajo la forma de un documental, o se puede hacer presentando los secretos de la sociedad en la ficción. La literatura lo hace también, pero hay sordideces que sólo vemos realmente, con un impacto verdadero, cuando las vemos en una pantalla. Aunque sean de mentira. Stuart Gordon, viejo conocido del fantástico más militante desde mediados de los 80, lleva una temporada poniendo miserias físicas y morales de nuestro tiempo en la cara de quien quiera verlas. Y resulta que funciona mucho mejor que en sus películas de terror -y que otro cine que pretende ser más socialmente crítico-, ejemplificando aquello de que lo más terrible está en la puerta de al lado, no en el más allá. ¿Qué enseña Stuck? Responde, con imágenes sin ambigüedad posible, a preguntas que cualquiera que no viva ciertas situaciones se hace inevitablemente cuando piensa en ellas: ¿cómo se limpia a un viejo en un asilo cuando se hace sus cosas encima?; ¿cómo llega un hombre medio a convertirse en vagabundo?; ¿de verdad hay gente así que trabaja de eso? En la realidad, no sería sorprendente descubrir que una virtuosa gerocultora, que es el amor de todos los ancianos a los que cuida, se dedica por las noches a meterse pastillas, a tirarse a delincuentes y a conducir borracha. Que sólo piensa en ella, y que su trabajo es una especie de burbuja moral alejada de su forma de vivir. En la realidad, a diario. En la ficción, raro. Y más raro aún en una película como Stuck, que se pasea por festivales de cine fantástico. ¿Quién podría esperar tal naturalidad en un thriller ultraviolento? Lo más curioso de todo es que la naturalidad, sin duda impostada y sensacionalista, pero no por eso menos natural, viene del guión. De nuevo, ¿quién iba a esperar que aquí podría haber un buen guión? Señala sin pudor excrecencias sociales -y literales-, pero a la vez se aleja del cine social, en el sentido del género establecido como tal, cuando decide mezclarlas con el puro terror. De la tensión entre el guión inteligente, imprevisible, por momentos prometedoramente brillante, y la dirección de puro directo-a-vídeo de Stuart Gordon, surge el extraño interés de sus últimas películas. Son historias con las que, digamos, por ejemplo, los hermanos Coen podrían haber apasionado a parte de la crítica, con su mejor y más personal manejo del material de partida. Pero Stuart Gordon es un director limitado, funcional, efectivo aunque sin un talento especial. Una vez se descubre la mecánica argumental de una secuencia, lo que a veces cuesta por una estupenda imprevisibilidad, se intuye cuál va a ser el siguiente plano, y el siguiente y el siguiente. De la mezcla de esa -sin duda eficaz- medianía con el atrevimiento de guiones que la superan ampliamente se genera la irritante potencia de sus últimas obras. No es habitual, y menos hoy, que el director, contratado en la actualidad en función de su capacidad pirotécnica, quede por debajo del guión. Aquí eso es sorpresa y extrañeza. El efectismo inserto en esos libretos recobra su función necesaria. El adocenamiento de la dirección de pura serie B se vuelve transgresión. La violencia vuelve a molestar.

¿Qué enseña Stuck? Responde, con imágenes sin ambigüedad posible, a preguntas que cualquiera que no viva ciertas situaciones se hace inevitablemente cuando piensa en ellas: ¿cómo se limpia a un viejo en un asilo cuando se hace sus cosas encima?; ¿cómo llega un hombre medio a convertirse en vagabundo?; ¿de verdad hay gente así que trabaja de eso? En la realidad, no sería sorprendente descubrir que una virtuosa gerocultora, que es el amor de todos los ancianos a los que cuida, se dedica por las noches a meterse pastillas, a tirarse a delincuentes y a conducir borracha. Que sólo piensa en ella, y que su trabajo es una especie de burbuja moral alejada de su forma de vivir. En la realidad, a diario. En la ficción, raro. Y más raro aún en una película como Stuck, que se pasea por festivales de cine fantástico. ¿Quién podría esperar tal naturalidad en un thriller ultraviolento? Lo más curioso de todo es que la naturalidad, sin duda impostada y sensacionalista, pero no por eso menos natural, viene del guión. De nuevo, ¿quién iba a esperar que aquí podría haber un buen guión? Señala sin pudor excrecencias sociales -y literales-, pero a la vez se aleja del cine social, en el sentido del género establecido como tal, cuando decide mezclarlas con el puro terror. De la tensión entre el guión inteligente, imprevisible, por momentos prometedoramente brillante, y la dirección de puro directo-a-vídeo de Stuart Gordon, surge el extraño interés de sus últimas películas. Son historias con las que, digamos, por ejemplo, los hermanos Coen podrían haber apasionado a parte de la crítica, con su mejor y más personal manejo del material de partida. Pero Stuart Gordon es un director limitado, funcional, efectivo aunque sin un talento especial. Una vez se descubre la mecánica argumental de una secuencia, lo que a veces cuesta por una estupenda imprevisibilidad, se intuye cuál va a ser el siguiente plano, y el siguiente y el siguiente. De la mezcla de esa -sin duda eficaz- medianía con el atrevimiento de guiones que la superan ampliamente se genera la irritante potencia de sus últimas obras. No es habitual, y menos hoy, que el director, contratado en la actualidad en función de su capacidad pirotécnica, quede por debajo del guión. Aquí eso es sorpresa y extrañeza. El efectismo inserto en esos libretos recobra su función necesaria. El adocenamiento de la dirección de pura serie B se vuelve transgresión. La violencia vuelve a molestar. Sí, Stuck duele. Hay ensañamiento y hay morbo, acumulando hasta el exceso detalles y momentos desagradables, pero con un raro empaque que aparenta desviarlos de la superficialidad habitual, de la que al menos el guionista se aleja conscientemente. Y hay una brutal moralina, herencia hipertrofiada y mejorada de los tiempos de Gordon en el cine de terror, del que también viene la sensación de fatalismo inevitable, que asusta porque se conoce verdadera. La protagonista de Stuck -y de hecho todos los personajes- sólo mira por sí misma, hasta extremos paroxísticos. Pero la fuerza en la base es que, en el fondo, se entiende que no es una exageración paródica. Y aquí viene otra clave: la despiadada historia se inspira en hechos reales. ¿Sorprende descubrirlo? No. Casi es irrelevante, porque se sabe que podría pasar lo que se cuenta. El egoísmo radical, casi solipsista en su exclusivismo ontológico -sólo existo yo, o sólo yo soy bueno y tengo razón-, es uno de las características más claras de nuestro tiempo. Una de las mayores bazas de la desorientación que provoca el último Gordon es que, a pesar de todo esto, su estilo no es realista. No busca una sordidez recargada y sucia puede que más acorde con lo que cuenta, sino que se mantiene fiel a la narrativa del fantástico. No existe aquí el creativo y salvaje feísmo de Paul Schrader, con el que su obra reciente se emparentaría, Stuart Gordon casi a modo de primo del pueblo. Desnuda miserias psicosociales auténticas con la forma del gore más efectista y, por momentos, burdo. Y la fórmula le funciona. Sus últimas películas, King of the ants, Edmond y Stuck, con toda su irregularidad y mediocridad latente, están entre las más incómodas de la década. Un mérito destacable en la época del torture porn y del espectador de vuelta de todo. Por eso hay que indagar por qué funcionan.

Sí, Stuck duele. Hay ensañamiento y hay morbo, acumulando hasta el exceso detalles y momentos desagradables, pero con un raro empaque que aparenta desviarlos de la superficialidad habitual, de la que al menos el guionista se aleja conscientemente. Y hay una brutal moralina, herencia hipertrofiada y mejorada de los tiempos de Gordon en el cine de terror, del que también viene la sensación de fatalismo inevitable, que asusta porque se conoce verdadera. La protagonista de Stuck -y de hecho todos los personajes- sólo mira por sí misma, hasta extremos paroxísticos. Pero la fuerza en la base es que, en el fondo, se entiende que no es una exageración paródica. Y aquí viene otra clave: la despiadada historia se inspira en hechos reales. ¿Sorprende descubrirlo? No. Casi es irrelevante, porque se sabe que podría pasar lo que se cuenta. El egoísmo radical, casi solipsista en su exclusivismo ontológico -sólo existo yo, o sólo yo soy bueno y tengo razón-, es uno de las características más claras de nuestro tiempo. Una de las mayores bazas de la desorientación que provoca el último Gordon es que, a pesar de todo esto, su estilo no es realista. No busca una sordidez recargada y sucia puede que más acorde con lo que cuenta, sino que se mantiene fiel a la narrativa del fantástico. No existe aquí el creativo y salvaje feísmo de Paul Schrader, con el que su obra reciente se emparentaría, Stuart Gordon casi a modo de primo del pueblo. Desnuda miserias psicosociales auténticas con la forma del gore más efectista y, por momentos, burdo. Y la fórmula le funciona. Sus últimas películas, King of the ants, Edmond y Stuck, con toda su irregularidad y mediocridad latente, están entre las más incómodas de la década. Un mérito destacable en la época del torture porn y del espectador de vuelta de todo. Por eso hay que indagar por qué funcionan.

martes, 10 de noviembre de 2009

Apuntes para el encumbramiento de Walter Hill

¿Acaso no existen ya los artesanos en los que se puede descubrir arte, como en los tiempos de reivindicación de John Ford o Howard Hawks? En el cine americano moderno ¿tan autoevidentes son los autores, y diferenciables de los directores simplemente currantes? ¿Existe un hiato de este tipo de cineastas entre la segunda mitad de los 70 y la actualidad, como podría parecer por su falta de reconocimiento? No. Sigue habiendo grandes creadores dentro de los márgenes de la industria, en un estilo idéntico al de los reivindicados en aquellos primeros años de la teoría del auteur. Como Walter Hill. Un hombre sin detractores, pero cuya valoración no suele ir más allá del "un estupendo director de cine de acción". Como con aquellos grandes, el error es de miopía, es asociar su mérito a los géneros, a la pura efectividad, a un simple cine comercial por más bien hecho que esté. O el error es infravalorar ese mérito. Toda su obra, más allá de géneros, es salvajemente coherente y unitaria. Su propia humildad es equiparable también a la de los maestros clásicos, sin dar demasiadas explicaciones de su cine: ¡que él (porque es masculino) se explique por sí mismo! Resulta casi anacrónico verle hablar de estudios y productores, de tiempos de rodaje; pero es en esos términos en los que se refiere a sus películas. Siempre dejando pequeñas pistas sobre su personalidad creadora.

¿Acaso no existen ya los artesanos en los que se puede descubrir arte, como en los tiempos de reivindicación de John Ford o Howard Hawks? En el cine americano moderno ¿tan autoevidentes son los autores, y diferenciables de los directores simplemente currantes? ¿Existe un hiato de este tipo de cineastas entre la segunda mitad de los 70 y la actualidad, como podría parecer por su falta de reconocimiento? No. Sigue habiendo grandes creadores dentro de los márgenes de la industria, en un estilo idéntico al de los reivindicados en aquellos primeros años de la teoría del auteur. Como Walter Hill. Un hombre sin detractores, pero cuya valoración no suele ir más allá del "un estupendo director de cine de acción". Como con aquellos grandes, el error es de miopía, es asociar su mérito a los géneros, a la pura efectividad, a un simple cine comercial por más bien hecho que esté. O el error es infravalorar ese mérito. Toda su obra, más allá de géneros, es salvajemente coherente y unitaria. Su propia humildad es equiparable también a la de los maestros clásicos, sin dar demasiadas explicaciones de su cine: ¡que él (porque es masculino) se explique por sí mismo! Resulta casi anacrónico verle hablar de estudios y productores, de tiempos de rodaje; pero es en esos términos en los que se refiere a sus películas. Siempre dejando pequeñas pistas sobre su personalidad creadora. No basta con ser personal. Hay que tener una visión; algo que contar y una buena manera de hacerlo, que podría decir él. Clint Eastwood o Sidney Lumet son oficialmente los últimos estandartes de la escuela clásica americana. Ron Howard, en todo su inane academicismo, y Walter Hill serían los siguientes en la genealogía. Tarantino, con Hill como una de sus principales influencias, también retoma una manera seria -digna- y clásica, alejada de las modas, de entender el cine. En una hipotética oposición entre dos maneras clásicas -históricas- de entender el cine, él va por la vía de la nouvelle vague, mezclada con el amor por el cine "mal visto", en los sentidos más amplios de la expresión. Walter Hill tira por la vía puramente americana, fusionada con una modernidad estética discreta pero poderosa. Como representante del clasicismo bien entendido, no es un reaccionario ni un nostálgico, sino que cree que los valores y las formas del western y del cine de gangsters son los mejores para hablar del Bien y del Mal y para dotar de potencia al relato. Relato del individuo. En última instancia, paralela a la otra última del placer del relato puro, sus películas tratan siempre sobre individuos. Radicalmente anticlasista y antirracista, es siempre irrelevante que sus personajes sean blancos o negros -excepto por motivos históricos-, hombres o mujeres, policías o ladrones. Músicos o espectadores. Todos son ambiguos y luchan cada uno por un objetivo basado en una ética en la que creen hasta el fin... el cual siempre justifica los medios. ¡Es el espíritu americano! Espíritu en el que, por supuesto, hay unos personajes tajantes: los Malos. Esos sí que no se andan con chiquitas, ni dudan ni de ellos se duda. Su primera reacción es siempre matar; pero no será que no avisaba su mirada febril de yonqui, su pelo estropajoso, su pendiente barriobajero. Son Malos absolutos, pero a diferencia del lugar común del cine de acción barato con el que se pueden confundir fácilmente, aquí no lo son por contraposición a los Buenos, sencillamente porque no los hay. Son Malos por sí mismos, porque es su papel no ya en la película, sino en el sistema del mundo tal y como lo entiende Walter Hill. Sí, él en persona, porque escribe sus propios guiones. Las muertes son gratuitas pero, a diferencia del cine de acción burdo, sin serlo: todas tienen cierto nivel de carga simbólica. Criminal mata a policía, policía mata a criminal, criminal mata a criminal. Siempre la ley, ese estorbo que sólo sirve para darle a cada uno un disfraz diferente, bajo el cual todos se comportan a su manera y siguiendo una moral firme y auténtica, alejada de convencionalismos legales. Todos menos los Malos. Son caos y destrucción. No se necesita a la Ley para ver quiénes son, ni siquiera necesitan un disfraz de policía o criminal, aunque los utilicen indistintamente. Son, literalmente, demonios. Y no sólo en la Ley americana, sino en una Ley general: existen y son reconocidos de la misma manera en la URSS de Danko: Calor rojo (Red heat, 1988). La Ley demuestra su universalidad en la traducción de una historia de samurais en El último hombre (The last man standing, 1996).

No basta con ser personal. Hay que tener una visión; algo que contar y una buena manera de hacerlo, que podría decir él. Clint Eastwood o Sidney Lumet son oficialmente los últimos estandartes de la escuela clásica americana. Ron Howard, en todo su inane academicismo, y Walter Hill serían los siguientes en la genealogía. Tarantino, con Hill como una de sus principales influencias, también retoma una manera seria -digna- y clásica, alejada de las modas, de entender el cine. En una hipotética oposición entre dos maneras clásicas -históricas- de entender el cine, él va por la vía de la nouvelle vague, mezclada con el amor por el cine "mal visto", en los sentidos más amplios de la expresión. Walter Hill tira por la vía puramente americana, fusionada con una modernidad estética discreta pero poderosa. Como representante del clasicismo bien entendido, no es un reaccionario ni un nostálgico, sino que cree que los valores y las formas del western y del cine de gangsters son los mejores para hablar del Bien y del Mal y para dotar de potencia al relato. Relato del individuo. En última instancia, paralela a la otra última del placer del relato puro, sus películas tratan siempre sobre individuos. Radicalmente anticlasista y antirracista, es siempre irrelevante que sus personajes sean blancos o negros -excepto por motivos históricos-, hombres o mujeres, policías o ladrones. Músicos o espectadores. Todos son ambiguos y luchan cada uno por un objetivo basado en una ética en la que creen hasta el fin... el cual siempre justifica los medios. ¡Es el espíritu americano! Espíritu en el que, por supuesto, hay unos personajes tajantes: los Malos. Esos sí que no se andan con chiquitas, ni dudan ni de ellos se duda. Su primera reacción es siempre matar; pero no será que no avisaba su mirada febril de yonqui, su pelo estropajoso, su pendiente barriobajero. Son Malos absolutos, pero a diferencia del lugar común del cine de acción barato con el que se pueden confundir fácilmente, aquí no lo son por contraposición a los Buenos, sencillamente porque no los hay. Son Malos por sí mismos, porque es su papel no ya en la película, sino en el sistema del mundo tal y como lo entiende Walter Hill. Sí, él en persona, porque escribe sus propios guiones. Las muertes son gratuitas pero, a diferencia del cine de acción burdo, sin serlo: todas tienen cierto nivel de carga simbólica. Criminal mata a policía, policía mata a criminal, criminal mata a criminal. Siempre la ley, ese estorbo que sólo sirve para darle a cada uno un disfraz diferente, bajo el cual todos se comportan a su manera y siguiendo una moral firme y auténtica, alejada de convencionalismos legales. Todos menos los Malos. Son caos y destrucción. No se necesita a la Ley para ver quiénes son, ni siquiera necesitan un disfraz de policía o criminal, aunque los utilicen indistintamente. Son, literalmente, demonios. Y no sólo en la Ley americana, sino en una Ley general: existen y son reconocidos de la misma manera en la URSS de Danko: Calor rojo (Red heat, 1988). La Ley demuestra su universalidad en la traducción de una historia de samurais en El último hombre (The last man standing, 1996). Walter Hill posee la depuración narrativa de Fritz Lang, con idéntico talento expositivo, sobriedad, gusto por las súbitas explosiones de violencia. Y, además, autoconsciencia. ¡Siempre sabe lo que quiere y el material con el que está trabajando! ¿Y lo absurdo de esta historia? ¡Llevémosla al límite con honestidad y compromiso! ¿Y si se ríen de esto? ¡Como para no reírse! Sabe perfectamente a lo que juega. Por eso su cine es tan sólido, con diálogos redondos herederos del mejor cine clásico y con historias que desde el principio saben a dónde quieren llegar. Otro rasgo propio del cine clásico, saltando el importante capítulo de los colaboradores regulares: los actores. El repetido uso de secundarios reconocibles sigue la tradición del western y de todo cine de género americano, y genera familiaridad con su universo personal. Además, los protagonistas siempre son llamativos, físicamente o por su manera de tratar con el mundo. Pero ahora hay que insistir en la solidez. Técnicamente perfecto, ni un plano de más, todos los encuadres ajustados, brillantes secuencias de acción, destellos de humanidad tan discretos -pero fuertes- como él. El montaje como instrumento, frente al montaje como (mala) estrella del cine de acción contemporáneo más grosero. Porque el cine de Walter Hill está alejadísimo de la vulgaridad del cine comercial y de la moda. Sí, incorpora las estéticas características de una época en sus películas, pero siempre con estilo propio y con una base incorruptible de clasicismo intemporal. Trabaja con anacronismos pintados con imaginerías contemporáneas que hace suyas, no dejando que sean ellas las dominantes. Tensiones entre dominaciones y servidumbres, entre sobriedad y agresividad... entre fuerte personalidad y exigencias del mercado. Siempre dignidad, inteligencia y honestidad. Un saber estar. Y una gran coherencia, llegando incluso a retirar su nombre de una película que ya no siente suya por la intervención del estudio: Supernova (2000). Su propia sencillez y fidelidad a unos principios que, en el fondo y en parte por herencia del western y del comic, son bastante míticos, genera a veces iconos culturales, unos ya con reconocimiento y otros todavía no. El exitoso subgénero de las buddy movies es una degeneración superficial de Límite: 48 horas (48 Hrs., 1982), con la pareja de opuestos, que allí para nada lo eran, envueltos en una trama criminal. Su secuela explota lo que toda secuela debería explotar: la autorreferencia, la autorreflexión sobre la obra propia y sobre el género de todos. Johnny el Guapo (Johnny Handsome, 1989) lleva al extremo su ya de por sí radical tesis del individuo único, sin importar raza, sexo o profesión y, en este caso, ni aspecto físico deforme: uno es como es por dentro, y punto. Traición sin límites (Extreme prejudice, 1987) recupera y reintepreta el cine fronterizo de Peckinpah y la épica de Leone para las nuevas generaciones, antes de que se den cuenta de que es lo que necesitan. Los amos de la noche (The Warriors, 1979) y Calles de fuego (Streets of fire, 1984), y en este sentido prácticamente todas sus películas, entendieron la sensibilidad de la cultura popmoderna y la épica postmoderna muchos años antes que los demás. Eso por no hablar de su trabajo en la saga de Alien. Y así.

Walter Hill posee la depuración narrativa de Fritz Lang, con idéntico talento expositivo, sobriedad, gusto por las súbitas explosiones de violencia. Y, además, autoconsciencia. ¡Siempre sabe lo que quiere y el material con el que está trabajando! ¿Y lo absurdo de esta historia? ¡Llevémosla al límite con honestidad y compromiso! ¿Y si se ríen de esto? ¡Como para no reírse! Sabe perfectamente a lo que juega. Por eso su cine es tan sólido, con diálogos redondos herederos del mejor cine clásico y con historias que desde el principio saben a dónde quieren llegar. Otro rasgo propio del cine clásico, saltando el importante capítulo de los colaboradores regulares: los actores. El repetido uso de secundarios reconocibles sigue la tradición del western y de todo cine de género americano, y genera familiaridad con su universo personal. Además, los protagonistas siempre son llamativos, físicamente o por su manera de tratar con el mundo. Pero ahora hay que insistir en la solidez. Técnicamente perfecto, ni un plano de más, todos los encuadres ajustados, brillantes secuencias de acción, destellos de humanidad tan discretos -pero fuertes- como él. El montaje como instrumento, frente al montaje como (mala) estrella del cine de acción contemporáneo más grosero. Porque el cine de Walter Hill está alejadísimo de la vulgaridad del cine comercial y de la moda. Sí, incorpora las estéticas características de una época en sus películas, pero siempre con estilo propio y con una base incorruptible de clasicismo intemporal. Trabaja con anacronismos pintados con imaginerías contemporáneas que hace suyas, no dejando que sean ellas las dominantes. Tensiones entre dominaciones y servidumbres, entre sobriedad y agresividad... entre fuerte personalidad y exigencias del mercado. Siempre dignidad, inteligencia y honestidad. Un saber estar. Y una gran coherencia, llegando incluso a retirar su nombre de una película que ya no siente suya por la intervención del estudio: Supernova (2000). Su propia sencillez y fidelidad a unos principios que, en el fondo y en parte por herencia del western y del comic, son bastante míticos, genera a veces iconos culturales, unos ya con reconocimiento y otros todavía no. El exitoso subgénero de las buddy movies es una degeneración superficial de Límite: 48 horas (48 Hrs., 1982), con la pareja de opuestos, que allí para nada lo eran, envueltos en una trama criminal. Su secuela explota lo que toda secuela debería explotar: la autorreferencia, la autorreflexión sobre la obra propia y sobre el género de todos. Johnny el Guapo (Johnny Handsome, 1989) lleva al extremo su ya de por sí radical tesis del individuo único, sin importar raza, sexo o profesión y, en este caso, ni aspecto físico deforme: uno es como es por dentro, y punto. Traición sin límites (Extreme prejudice, 1987) recupera y reintepreta el cine fronterizo de Peckinpah y la épica de Leone para las nuevas generaciones, antes de que se den cuenta de que es lo que necesitan. Los amos de la noche (The Warriors, 1979) y Calles de fuego (Streets of fire, 1984), y en este sentido prácticamente todas sus películas, entendieron la sensibilidad de la cultura popmoderna y la épica postmoderna muchos años antes que los demás. Eso por no hablar de su trabajo en la saga de Alien. Y así. Todas las variables externas, como hicieron John Ford, Fritz Lang, Anthony Mann, Howard Hawks o Robert Aldrich, como hacían Don Siegel, Michael Winner o Arthur Penn, como aún hacen William Friedkin o Sidney Lumet, las utiliza para su beneficio. Se permite escoger entre lo que la industria le ofrece y le deja. Y él se escribe sus guiones y habla de lo que necesita hablar. Incapaz de hacer una mala película, ni siquiera una mediocre, es probablemente el mejor director norteamericano de los últimos 35 años: en el sentido de aquellos.

Todas las variables externas, como hicieron John Ford, Fritz Lang, Anthony Mann, Howard Hawks o Robert Aldrich, como hacían Don Siegel, Michael Winner o Arthur Penn, como aún hacen William Friedkin o Sidney Lumet, las utiliza para su beneficio. Se permite escoger entre lo que la industria le ofrece y le deja. Y él se escribe sus guiones y habla de lo que necesita hablar. Incapaz de hacer una mala película, ni siquiera una mediocre, es probablemente el mejor director norteamericano de los últimos 35 años: en el sentido de aquellos.

sábado, 3 de octubre de 2009

Nosotros somos los nazis

Inglourious Basterds (2009)

Dir.: Quentin Tarantino

USA / Alemania

El final de Malditos bastardos es uno de los mejores de todo el cine. En él, Tarantino nos enseña a la cara algo que venía sugiriendo desde el principio: que nosotros somos los nazis. Todo empieza un par de horas antes, con una banda de ocho judíos con la única misión de matar alemanes. Matar, sin más. ¿Estrategia militar, necesidad política? ¿Muestra poco fina de superioridad moral, acaso? No, puro asesinato revanchista. Es un sueño cumplido (en el cine) sin sutilezas: el de la víctima que busca venganza ciega, como un animal. Una víctima que tiene carta blanca porque, por muy cruel que sea, siempre será mejor que el asesino. Harto de las medias tintas del cine de clase media sobre la Segunda Guerra Mundial, siempre con matizaciones moralistas y cierto cargo de conciencia (ni en la venganza hay que rebajarse al nivel del psicópata... aunque lo pida el cuerpo), Tarantino hace una película conscientemente catártica, en la que disfrutamos con la violencia sobre los monstruos nazis. Violencia gratuita, como la que ellos mostraban. Además, y no es casualidad, junto al espíritu paródico, muchos de los soldados alemanes son los más humanos que se ven en una pantalla desde La cruz de hierro; son más reales y, por eso, su muerte se disfruta más. Se lo merecen, ¿no? Y los judíos también merecen su revancha, ¿no? Total, sólo es una película, ¿no? ¡Ficción! ¿No?

En la sala de cine se estrena una película que consiste, simplemente, en un héroe alemán matando a trescientos enemigos. Los nazis tienen la mejor experiencia entre butacas de su vida, mientras la tensión cinematográfica va subiendo con mano maestra. Entonces, vemos a Hitler saltando y carcajeándose con cada muerte, y en él nos reconocemos a nosotros mismos viendo a judíos matar nazis. La película Malditos bastardos termina ahí, y ahí se nos congela la sonrisa. Porque Tarantino nos ha mostrado sin error posible que somos como el loco dictador alemán. El propio Tarantino es como él. La película que estamos viendo termina como tal, y desde ahí se muestra desnuda como lo que es: un salvaje juego de diversión y culpa. Porque ya no es una película de ficción sin más, es un ensayo -sólo se puede entender de verdad a Tarantino habiendo entendido antes a Godard- sobre nuestra actitud ante el cine y la necesidad que de él, y de la ficción y el arte en general, tenemos;. La épica y brutal catarsis que sigue, en la que dos planes para volar el edificio suceden a la vez, rápidamente, sigue a pesar de todo funcionando a nivel físico: ¿cómo no ser feliz viendo a unos judíos ametrallar con ensañamiento a los líderes del Tercer Reich? ¿Ver abrasados al más puro estilo Carrie -referencia consciente, sólo se puede entender a Tarantino habiendo entendido antes a De Palma- a toda esa panda de decadentes monstruos? Pero la catarsis también es intelectual (y hasta poética: la imagen y el sonido de Shosanna proyectado sobre el humo), porque nos acaban de decir que somos como los nazis y ahora están muriendo atrozmente los nazis. Atamos cabos. Todo el equipo que ha hecho Malditos bastardos es también como ellos, ¿merecemos morir todos? Contradicciones maestras que sólo los grandes artistas de cada época, y Tarantino es EL director de nuestra época, siempre arrastran, y que sólo ellos consiguen plasmar con el preciso equilibrio que genera la tensión artística. Pero es todo ficción, es sólo un juego. ¿No? No. ¿No? Verhoeven sugirió la parodia del cine moderno de nazis en El libro negro, que ya sutilmente nos humillaba a los espectadores por haber convertido algo tan horrible en un frívolo entretenimiento burgués que, encima, pretende hipócritamente ser todo lo contrario a una diversión. Verhoeven lo conseguía transformando el subgénero directamente en una película de aventuras que todos disfrutábamos con la conciencia histórica y moral tranquila. Sin embargo, mientras tanto, él nos estaba insultando porque sabía que tomábamos en serio lo que él había hecho en serio pero que, en el fondo, había hecho como una sátira brutal del entretenimiento de nuestra época y que sólo podía tomarse así... salvo que fuéramos los burgueses decadentes que él sabía muy bien que éramos. Tarantino toma el relevo dándole una vuelta de tuerca, y plantea el subgénero nazi directamente como una parodia; una parodia tremendamente realista. Además de por la humanización, también porque aquí se distingue claramente, no sólo de forma implícita como en El libro negro, entre realidad y ficción. Verhoeven nos mostraba allí una realidad que funcionaba (inconscientemente, al menos para el espectador) como pura ficción, y Tarantino hace lo contrario: nos muestra una pura ficción (conscientemente, para él y para el espectador) que funciona como realidad. Porque Malditos bastardos habla de nosotros, de él, a través de un aparato que grita "esto es todo una broma y quiero que estéis dentro conmigo". Y cuando nos tiene cogidos en su (nuestro) juego, nos dice que somos todos unos nazis, en la más brillante reflexión sobre la violencia en la cultura desde las películas de Michael Haneke. Pero él no se distancia y se pone por encima, a diferencia de Haneke. No; él es el capitán que se hunde con el barco, que admite humildemente sus miserias pero las acepta como parte de su humanidad. Está MAL disfrutar con esto, pero a la vez está BIEN. Y al final defiende la catarsis, para los nazis y para nosotros. Todos estamos felices, liberados, unidos en nuestra humanidad por el festival de la venganza. Todos menos el héroe de guerra que mató de verdad a esas trescientas personas, que no puede soportar ver esa masacre en pantalla porque sabe que no eran personajes -pero ahora lo son, ¿no?-, sino seres humanos. ¿Está justificando Tarantino la violencia y la venganza como catarsis? Claro. Pero sólo en la ficción. Y al mismo tiempo que justifica el uso de la violencia en el cine con una inteligencia (cómplice) nunca antes vista, muestra honestamente, aunque a su manera y siempre en relación con el cine, la otra cara de la moneda: la de la violencia real.

Pero es todo ficción, es sólo un juego. ¿No? No. ¿No? Verhoeven sugirió la parodia del cine moderno de nazis en El libro negro, que ya sutilmente nos humillaba a los espectadores por haber convertido algo tan horrible en un frívolo entretenimiento burgués que, encima, pretende hipócritamente ser todo lo contrario a una diversión. Verhoeven lo conseguía transformando el subgénero directamente en una película de aventuras que todos disfrutábamos con la conciencia histórica y moral tranquila. Sin embargo, mientras tanto, él nos estaba insultando porque sabía que tomábamos en serio lo que él había hecho en serio pero que, en el fondo, había hecho como una sátira brutal del entretenimiento de nuestra época y que sólo podía tomarse así... salvo que fuéramos los burgueses decadentes que él sabía muy bien que éramos. Tarantino toma el relevo dándole una vuelta de tuerca, y plantea el subgénero nazi directamente como una parodia; una parodia tremendamente realista. Además de por la humanización, también porque aquí se distingue claramente, no sólo de forma implícita como en El libro negro, entre realidad y ficción. Verhoeven nos mostraba allí una realidad que funcionaba (inconscientemente, al menos para el espectador) como pura ficción, y Tarantino hace lo contrario: nos muestra una pura ficción (conscientemente, para él y para el espectador) que funciona como realidad. Porque Malditos bastardos habla de nosotros, de él, a través de un aparato que grita "esto es todo una broma y quiero que estéis dentro conmigo". Y cuando nos tiene cogidos en su (nuestro) juego, nos dice que somos todos unos nazis, en la más brillante reflexión sobre la violencia en la cultura desde las películas de Michael Haneke. Pero él no se distancia y se pone por encima, a diferencia de Haneke. No; él es el capitán que se hunde con el barco, que admite humildemente sus miserias pero las acepta como parte de su humanidad. Está MAL disfrutar con esto, pero a la vez está BIEN. Y al final defiende la catarsis, para los nazis y para nosotros. Todos estamos felices, liberados, unidos en nuestra humanidad por el festival de la venganza. Todos menos el héroe de guerra que mató de verdad a esas trescientas personas, que no puede soportar ver esa masacre en pantalla porque sabe que no eran personajes -pero ahora lo son, ¿no?-, sino seres humanos. ¿Está justificando Tarantino la violencia y la venganza como catarsis? Claro. Pero sólo en la ficción. Y al mismo tiempo que justifica el uso de la violencia en el cine con una inteligencia (cómplice) nunca antes vista, muestra honestamente, aunque a su manera y siempre en relación con el cine, la otra cara de la moneda: la de la violencia real. Death proof ya terminaba con una paliza tremenda, con nada más que una paliza. Ése era el mensaje final, el clímax de todo. Aquí profundiza y argumenta, pero en el fondo habla de (y glorifica a) la misma función del cine: la catártica. Así está madurando Tarantino, con una cada vez mayor reflexión sobre su cine y el cine y su función. Y por eso se permite decir en el plano final, después de una escena muy explícita (la esvástica grabada en la frente de Landa) a modo de coda a la radical catarsis previa, por eso puede decir: "Ésta es mi obra maestra". No lo es. Y él lo sabe, y nosotros lo sabemos. Pero lo ha sido durante la catarsis, algo tan pasajero como necesario, y él lo sabe, y nosotros lo sabemos.

Death proof ya terminaba con una paliza tremenda, con nada más que una paliza. Ése era el mensaje final, el clímax de todo. Aquí profundiza y argumenta, pero en el fondo habla de (y glorifica a) la misma función del cine: la catártica. Así está madurando Tarantino, con una cada vez mayor reflexión sobre su cine y el cine y su función. Y por eso se permite decir en el plano final, después de una escena muy explícita (la esvástica grabada en la frente de Landa) a modo de coda a la radical catarsis previa, por eso puede decir: "Ésta es mi obra maestra". No lo es. Y él lo sabe, y nosotros lo sabemos. Pero lo ha sido durante la catarsis, algo tan pasajero como necesario, y él lo sabe, y nosotros lo sabemos.

viernes, 24 de abril de 2009

CUENTOS DE AMOR, DE LOCURA Y DE MUERTE (1917), Horacio Quiroga

A veces, los tópicos son inevitables. En ese caso, es preferible soltar ese lastre en el precalentamiento y no en el corazón del discurso. El primero: Horacio Quiroga fue admirador consciente y, en algunas cosas, sucesor de Poe. Sobre todo por su afinidad con lo macabro, en su caso más necesidad que gusto. El segundo: su vida, llena de horribles azares, alternando entre la actividad intelectual urbana y la vida en la jungla, y culminando en el suicidio, se refleja directamente en su obra. No sólo en esta serie de cuentos. Me encontré con este libro casi por accidente y, después de leerlo, lo asocié a un relato que leí hace unos años en una antología de cuentos en español y que desde entonces no he podido olvidar: El hombre muerto. Narra los últimos momentos de la vida de un hombre después de un absurdo accidente, y es lo más parecido que he vivido fuera del mundo de los sueños a sentir cómo debe ser morirse uno mismo. Descubro que era de Horacio Quiroga, y con esto descubro que ya amaba sin saberlo al que ahora amo con total conocimiento, y resume su trágica y tristemente realista comprensión de la vida. [Esto prueba que hay autores con los que uno, incluso sin saber que tal y tal obra son del mismo y, por tanto, más allá de ponerse conscientemente en sintonía con su sensibilidad porque se lee su nombre antes de la obra; hay autores con los que uno, decía, conecta perfectamente, y a los que merece la pena ser fiel, sin dejar de ser crítico, una vez se siente esa conexión.] García Marquéz tomaría su testigo en la no menos intensa Crónica de una muerte anunciada, mostrándonos una vez más la presencia real (y realista) de la muerte en las culturas latinoamericanas; pero ésa es otra historia.

A veces, los tópicos son inevitables. En ese caso, es preferible soltar ese lastre en el precalentamiento y no en el corazón del discurso. El primero: Horacio Quiroga fue admirador consciente y, en algunas cosas, sucesor de Poe. Sobre todo por su afinidad con lo macabro, en su caso más necesidad que gusto. El segundo: su vida, llena de horribles azares, alternando entre la actividad intelectual urbana y la vida en la jungla, y culminando en el suicidio, se refleja directamente en su obra. No sólo en esta serie de cuentos. Me encontré con este libro casi por accidente y, después de leerlo, lo asocié a un relato que leí hace unos años en una antología de cuentos en español y que desde entonces no he podido olvidar: El hombre muerto. Narra los últimos momentos de la vida de un hombre después de un absurdo accidente, y es lo más parecido que he vivido fuera del mundo de los sueños a sentir cómo debe ser morirse uno mismo. Descubro que era de Horacio Quiroga, y con esto descubro que ya amaba sin saberlo al que ahora amo con total conocimiento, y resume su trágica y tristemente realista comprensión de la vida. [Esto prueba que hay autores con los que uno, incluso sin saber que tal y tal obra son del mismo y, por tanto, más allá de ponerse conscientemente en sintonía con su sensibilidad porque se lee su nombre antes de la obra; hay autores con los que uno, decía, conecta perfectamente, y a los que merece la pena ser fiel, sin dejar de ser crítico, una vez se siente esa conexión.] García Marquéz tomaría su testigo en la no menos intensa Crónica de una muerte anunciada, mostrándonos una vez más la presencia real (y realista) de la muerte en las culturas latinoamericanas; pero ésa es otra historia.

En este impresionante libro, Cuentos de amor, de locura y de muerte, se reúnen varios cuentos que rinden constantes honores al título en apariencia demasiado genérico. Pero igualmente apropiado, y aún más sintético, podría haber sido un sencillo Cuentos de horror. Porque de eso tratan, del horror. De uno real, además; el que da miedo de verdad porque existe la posibilidad, aunque remota, de que a uno le toque algo parecido. O de que le haya tocado, o le esté tocando. A Horacio Quiroga le tocó conocer bien la materialización de estos miedos potenciales, y de ahí la vívida intensidad de lo contado, consiguiendo uno de los objetivos principales de su Decálogo del cuentista:

No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir, y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino.Él mismo nos dice entonces dónde reside una de las claves de por qué funcionan tan bien sus cuentos: por una tensión básica entre la pasión y la vivencia recreada, y la frialdad con que se puede plasmar literariamente una vez ha pasado. ¿No es eso el terror: la sensación incontenible de peligro mientras se mantiene la lucidez racional que nos dice por qué es eso peligroso? Horacio Quiroga se centra en dos formas de terror, que cubren dos extremos de la experiencia humana y por eso mismo son tan horribles, porque parecen no dejar más que algunas junturas entre medias en las que las cosas funcionan bien. Y además sólo temporalmente. Por un lado, está el terror creado por la civilización. Es el que se sufre en una relación amorosa, las preguntas sobre cuánto durará lo bueno, si llegará lo malo y, éste es el lugar del miedo, si una vez llegado se podrá escapar. La pareja estable es sobre todo una construcción social, así que ésta es una ansiedad creada por el hombre. Es el terror a la infelicidad, a desperdiciar la poca vida que tenemos. Por otro lado, está el más puro terror, el de la naturaleza. A la mayoría de nosotros urbanitas esto nos queda más lejos, pero cualquiera que haya hecho algún viaje y se haya salido de un sendero o ruta, o que haya tenido una enfermedad más allá del habitual catarro, ha experimentado este terror aunque sea en un nivel ínfimo. Tenemos alguna posibilidad de elegir en el amor y el desamor y en nuestras relaciones sociales, pero cuando te muerde una serpiente y vives en medio de la nada, simplemente estás jodido. El hombre, la cultura, los libros... pierden todo su significado, y sólo queda la muerte. Para incidir todavía más en esto, hay algún relato con animales como personajes centrales, y no hay apenas distinción ni variación respecto a los que tienen a un hombre como protagonista. Lo más duro de todo es que trata una verdad más allá de la ficción: la muerte. Es un terror que no podemos negar y con el que todos nos las vamos a tener que ver. La naturaleza nos puede enfrentar directamente a ella. Mientras, en la civilización su sombra recuerda que vendrá inevitablemente, y condiciona hasta cierto punto, un punto gordísimo en el caso de Horacio Quiroga en su vida y en su obra, nuestras elecciones. Cuando la naturaleza mata sólo queda la resignación, como en el mazazo de llana descripción biológica del último párrafo de El almohadón de plumas. En ese relato, después de un terror que podría ser el de una de las historias fantásticas de Maupassant, se nos descubre con una fría aceptación y sin permitir contestación que la fantasía no existe, y que la realidad posible llevada al extremo es muchísimo más horrible.

La locura parece ser la única salvación posible, y su máximo triunfo es conseguir una muerte inconsciente. Es decir, que sólo se puede sobrellevar la vida perdiendo el juicio, por nacimiento o por enfermedad o, peor aún, por las circunstancias, y olvidando así lo que es en realidad la vida. Con la locura se huye de la miseria y de las incongruencias paralizantes de la vida civilizada, y del miedo ante la inescapable fuerza de la naturaleza. El más leve atisbo de lucidez, como en La meningitis y su sombra (relato final y el único que abre una posible puerta a la felicidad; pero, aún así, sólo después de profundos sufrimientos) supone volver a la realidad y a la inevitabilidad de la muerte y, con ellas, al miedo. Son un pesimismo y una desesperanza radical que, por desgracia, Horacio Quiroga nos demuestra que tienen una base que prueba su imposición, y que sólo negándolos se puede escapar a ellos, contagiándonos de su negra visión mediante la fuerza de sus imágenes y la potencia de sus evidencias.

Pese a retratar episodios rurales localistas, hay una fuerte carga universal y arquetípica en lo contado, como en el cronista de su tiempo Maupassant. Son relatos breves y concisos, en los que se elimina todo lo superficial. Es una norma habitual del cuento y que suele distinguirlo de la novela. Pero, cuando se consigue la máxima depuración, el relato se acerca a la, con perdón, verdad universal que tanto se le atribuye a la poesía, y habla a todos y de todos. Horacio Quiroga lo consigue, poniéndonos a todos en el mismo lugar: la muerte, a la que llegaremos sufriendo el absurdo de la vida que nos hemos inventado y lo implacable de la vida tal y como es. Es texto desnudo y sin artificio. El final de, por ejemplo, La gallina degollada podría parecer morboso y complaciente con lo macabro, pero es sólo un paso lógico en el universo literario extremo de Quiroga. Esto lo aleja de Poe, mucho más retorcido y barroco, y de nuevo lo acerca a Maupassant. Comparte con el francés el detalle (no superficial) de la descripción cotidiana, usando incluso vocabulario local que no sólo no impide la universalización de lo que cuenta sino que la prueba. También coinciden en el llevar a los personajes hasta sus últimas consecuencias (lógicas) y acompañarlos por el camino, sin escamotear nada al lector. Un compromiso que se transmite con toda su dureza en cada relato independiente, y con toda su inevitabilidad en el conjunto del libro.

sábado, 18 de abril de 2009

DRACULA IN PAKISTAN y relativismos culturales

Zinda Laash (1967) aka The Living Corpse

Dir.: Khwaja Sarfraz

Pakistan

Cuando uno ve cine occidental, puede poner aproximadamente a cada película en su lugar a poca historia cinematográfica que conozca. Puede hacerse una idea de si es una obra única, con rasgos innovadores, o perteneciente a un género, derivativa y en la práctica idéntica a decenas de películas más. Pero en cuanto salimos de los USA y Europa, pisamos arenas movedizas. Cualquier aficionado que se precie sabe de la importancia histórica de Kurosawa o Eisenstein, pero relativa sobre todo al cine clásico occidental. Es fácil relacionar a Akira Kurosawa con, por ejemplo, Howard Hawks. Pero su hábitat de creación era muy diferente. Los significados potenciales de una peli de John Ford de principios de los 40 son muy diferentes a los de otra del mismo director de los 60, por similar que sea. En los últimos años, y gracias al orgullo de nuestro tiempo, la llamada piratería cultural, hemos podido ampliar el conocimiento de filmografías extrañas como la de Japón, de las que apenas nos llegaban muestras muy parciales y descontextualizadas. Esto permite volver a valorar, con muchos más datos, no sólo lo que ya conocíamos de esos países, sino situar en un mapa cinematográfico mucho más abierto y heterogéneo al cine occidental (y sus valores) como uno más, no como El Cine.

Incluso hoy, sigue habiendo filmografías totalmente desconocidas de países lejanos. Un ejemplo es la pakistaní. Sin presencia conocida o reconocible en internet, ni siquiera en la IMDb aparecen la mayoría de películas comentadas en un libro como Mondo Macabro. Hay que volver entonces a libros y fanzines, y son pocos, como principal, y casi única, fuente de información, recuperando así parte del misterio y la magia que tenían hasta hace años cinematografías antes casi inexistentes para nosotros, como la coreana o la mexicana. Evidentemente, no es lo mismo que cuando se conseguían aquellas películas por oscuros catálogos y en copias VHS de decimonovena generacion, porque ahora están disponibles para cualquiera: sólo hay que buscarlas. Pero hay que buscarlas, a veces todavía fuera de la pantalla del ordenador, y eso exige un esfuerzo en parte comparable al que había que hacer entonces. Es cine que no se ofrece en las portadas de las webs y que apenas se comenta en los foros, al menos españoles. Hay que ir a por él. Y aún así, no se encuentra. Y por eso todo este mundo de cine "periférico" es lo más cercano que podemos tener hoy a aquellas experiencias, mientras no se pueda uno costear un viaje a estos países y hacer acopio de VideoCDs en mercadillos.

De Dracula in Pakistan poco voy a decir, en realidad. Es una entretenidísima muestra de un cine que, a pesar de intentar copiar al nuestro (el de la Hammer, entre otros), es incapaz y es, sencillamente, otra cosa. Mondo Macabro, a través de un cronista local que escribe el artículo sobre Pakistán, descubre que no es una película del montón y representativa ni siquiera allí, y tal vez por eso, o por su semioccidentalidad, ha llegado a nosotros. En su momento, 1967, fue una revolución en un país en el que no existía, ni existió durante décadas, el cine de terror. Clasificada X en su día, llegando a eliminar los inocentes pero sensuales bailes, tuvo una afluencia masiva de público. Y lo más curioso es que

Incluso los pocos críticos de cine que cubrían las producciones nacionales en los periódicos alabaron la películaVemos aquí con toda claridad la diferencia respecto al academicismo crítico mayoritario del cine occidental, porque ningún crítico occidental en su sano juicio le atribuiría valores cinematográficos "de verdad" a una película así. Vale: probablemente hablaron bien de ella por el dinero que costó y porque la afluencia y la opinión del público allí sea más garantía de la calidad, si se puede hablar de que consideren tal concepto, que los valores artísticos. Pero no porque fueran reseñistas, simples voceros de la industria cultural como muchos de los que en Occidente se hacen pasar por críticos. Dracula in Pakistan (por seguir con este título) probablemente fuera lo que allí se entiende como cine adulto y serio. Pero más probablemente aún estos son conceptos que no tienen en cuenta para nada, y nos demuestran que nuestros juicios estéticos y hasta nuestros cánones, por muy necesarios y justificables que sean, que lo son, son en el fondo construcciones culturales bastante más arbitrarias de lo que podemos creer. La complejidad, la innovación... son valores que soy el primero en suscribir, pero también soy el primero en poner en duda su valor absoluto. Sobre todo al comprobar el placer que me inunda al ver cosas como este baile:

Supongo que la lascivia sí es un valor universal.

martes, 14 de abril de 2009

LOS NIBELUNGOS

Der Nibelungen: Siegfried (1924)

Der Nibelungen: Kriemhilds Rache (1924)

Dir.: Fritz Lang

Alemania

Los Nibelungos es épica en su origen, ya que adapta un cantar medieval. Pero la épica de la película es moderna y puramente cinematográfica, no medieval, y ahí reside su mayor mérito. Utiliza la sugerencia legendaria y mítica de la imaginería de la Edad Media, que se asocia con grandes historias que forjan el espíritu de una nación, con héroes que luchan contra todo (dragones incluidos), con aventuras de las que depende el futuro no de unos pocos personajes, sino de toda una cultura. Pero la forma de contarlo es totalmente moderna, en absoluto literaria ya en esos años tan tempranos del cine. Los Nibelungos basa su calidad épica en su ritmo, una cadencia que funciona por el tiempo que se mantienen las imágenes en pantalla, casi (o por completo) estáticas. Esto es cine, no fotografía: la percepción del poder de sus imágenes viene de su fuerza pictórica y mítica, sí; pero también del tiempo durante el que nos son expuestas. Y la percepción de esta duración viene dada por el montaje, porque contrastan unos tiempos con otros. Se combinan elementos de fotografía/pintura (imagen) y elementos literarios (ritmo) para resultar puro cine. El ritmo de Los Nibelungos es lento y preciso, el de la gravedad típicamente germánica. Una gravedad que, lejos de la sobriedad introspectiva tal vez más característica de lo serio mediterráneo, es excesiva, casi extravagante. Se nos expone a una duración titánica con un ritmo adecuado a los titanes que vemos, a la trascendencia de sus acciones, que han de suceder lentamente porque no cabe error, ¡tantas cosas dependen de lo que hagan! Y, para asegurarse de que queda todo bien claro: cuanto más, mejor. El minimalismo, aunque puede aparentar ser tal, no tiene cabida aquí, porque no es suficientemente expresivo para lo que pide una historia tan grandiosa. En realidad, hay una potencia que viene del exceso (interno y externo) de los caracteres y de sus actos, de la inevitabilidad de éstos, y arrolla: esa es la épica.

viernes, 27 de marzo de 2009

viernes, 20 de febrero de 2009

THE WRESTLER

The Wrestler (2008)

Dir.: Darren Aronofsky

USA

Darren Aronofsky ya no es una promesa. Cuatro películas seguidas, con sus fallos y sus aciertos, pero personales y arriesgadas, bastan para confirmar su valor. Y creo que a estas alturas, el 2009, se puede hablar ya sin miedo a equivocación de una nueva generación de grandes directores americanos: Darren Aronofsky, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson, M. Night Shyamalan; y algunos otros más tardíos que todavía tienen que demostrar con un par de pelis más que merecen ser de la pandilla, como Richard Kelly, Zack Snyder, Rob Zombie o John Cameron Mitchell. No hay un denominador común entre ellos, más allá de que empezaron a rodar en la segunda mitad de los 90, tienen un estilo profundamente personal y libre y son valientes dentro de la industria norteamericana. Son creadores fieles a sí mismos, que juegan con presupuesto y originalidad. Y además son aceptados y comprendidos, por lo que pueden seguir a lo suyo. Son luchadores que no necesitan seguir luchando. Sustituyen a la generación de los 70 en el imaginario de una cinefagia relativamente joven, cumpliendo el lugar de los "verdaderos directores", aquellos a los que seguir, aquellos que siguen sorprendiendo y asentando un estilo y cuyas películas, funcionen mejor o peor, son valor seguro. Recogen el dinamismo superficial del cine palomitero y lo transforman en dinamismo creativo auténtico, lejos del muy rancio "cine independiente". Son un conjunto de individualidades percibido ya como conjunto. Al asunto: The wrestler. El luchador.

Prejuzgando, podría esperarse de The wrestler un típicamente americano drama de degradación de un arquetipo, ya sea una estrella de rock, un gángster o un hombre común con un trabajo común que a lo mejor se ha divorciado. Pero resulta ser típicamente americano en la sustancia, no sólo en la apariencia: el centro de la película es un personaje que sólo existe en esa cultura. Y es un personaje lo más alejado posible de la dignidad que suelen tener en principio los que protagonizan estas historias. Es un luchador de los de trola, de los de mamporros preparados y espectáculo infantil. Es un personaje artificial, figura representativa del gusto americano por la violencia, vulgar, estúpido, hortera, soberbio y bla, bla, bla. A partir de esta fundamental vuelta de tuerca, lo que se podía anticipar como un personaje predefinido (alguien cuyo momento ha pasado y está triste y solo, en esos términos explicado y entendido) resulta ser un personaje vivo, exitoso a cierta escala, querido por todo el mundo. El luchador típicamente americano resulta no ser antipático, no encaja en lo que el europeo esperaba. Ser amable y bueno ya no es incompatible con ser un drogadicto de mierda. La degradación no tiene por qué ser sentida como degradante para el que la sufre, como nos han enseñado siempre. ¿Que la procesión va por dentro? Sí, pero sólo en algunos momentos, y no por culpa de las situaciones extremas a las que se ve enfrentado un héroe trágico de película americana, sino por cosas sencillas que le podrían pasar a cualquiera (una chica, una hija, un trabajo). Uno no tiene ganas de darle una leche al protagonista para que espabile, o de llamar a la policía para que lo detengan, sino que quisiera simplemente darle un abrazo. Y sabe que lo recibiría bien, y todo seguiría igual, y no pasaría nada. Porque, y esto es lo (ligeramente) subversivo, no da la impresión de estar haciéndolo mal del todo. El director no lo juzga; y hace esto tan bien que consigue que el espectador tampoco lo juzgue. Entre todos consiguen hacer un personaje vivo, dibujado no sólo por el guión, las situaciones mostradas y la interpretación (impresionante, huelga decirlo; una presencia brutal la de Mickey Rourke), sino por otros detalles como la música. The Ram adora el hard rock ochentero, y como éste es su personalidad: irreflexivo, lleno de energía y de sinceridad. Algo anacrónico. Entrañable, con perdón. También divertido: envuelta en drama, es una de las películas que provoca una risa más pura de los últimos tiempos. The wrestler se complace rompiendo expectativas por todas partes, y sin resultar forzada haciéndolo.

Aronofsky suele adoptar alguna particularidad obsesiva en cada película: el montaje progresivo en Réquiem por un sueño, lo cruciforme en la fallida The Fountain (que comenté en su día), la imagen frente al espejo en Pi. Aquí repite constantemente algo que me descolocó durante buena parte del metraje: sigue a los personajes desde atrás. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir el bueno de Aronofsky? Porque es de los que siempre quiere decir algo. Dándole vueltas y vueltas, concluí que pretendía conseguir un nuevo realismo. Las convenciones realistas de los últimos años, como la cámara en mano o el film granuloso, han perdido su sentido. El cine ya no puede ser realista, el mecanismo cuando lo intenta está demasiado expuesto. Entonces, ¿cómo conseguirlo ahora? ¿Qué es lo que se percibe como verdaderamente realista? Está en la televisión: son los programas de realidad, llámese Callejeros o España Directo. Y a eso recuerda por momentos la forma de rodar The wrestler. La cámara de Aronofsky va detrás de los personajes como un equipo de televisión, además de otros recursos como el reposicionamiento de la cámara en el mismo plano una vez han dejado de andar, o los zooms sin complejos buscando el morbo. Los mismos recursos que utilizan estos programas para transmitir realismo. Tan sutil como brillante.

Pero aún hay algo más que intensifica este realismo. The wrestler tiene un tono que recuerda al del cine pornográfico, como ya pasaba en algunos momentos de Réquiem por un sueño ("culo con culo"). El cine X es una de las experiencias más directas de la degradación que uno puede tener frente a una pantalla (supongo que muchos me discutirán esto). Aronofsky quiere transmitir degradación y utiliza, inconscientemente, el mismo tono en muchos momentos. El más claro es la pelea extrema, decadente y sangrienta, introducida además por uno de los flashbacks más inteligentes y perversos que he visto en mi vida. The Ram es vejado por un luchador perturbado de verdad, por un público que quiere, necesita, exige ver el más lejos todavía; en resumen, por un retorcimiento del, ahora se aprecia, inocente espectáculo en el que empezó (y en el que sin embargo sigue: esto no es su fondo del pozo, sino que es sólo un complemento de la lucha habitual; ¿necesita él también ir más allá?). Es un paralelo a lo que parece ser el porno actual: vejaciones a las chicas, ley del más fuerte (el macho), prácticas sexuales extremas convertidas en convencionales... El porno es real, quien lo protagoniza lo vive físicamente. Y la intensidad con que rueda Aronofsky secuencias como ésta es tal que la sensación de degradación es tan realista como allí. Además, claro, Mickey Rourke está físicamente como está, actor y personaje son un guiñapo. Pero, a pesar de todo, la dignidad sigue prevaleciendo. No una dignidad impostada, sino tan real como las vejaciones que sentimos dolorosamente. Es cierto que el director a veces pierde el equilibrio, incidiendo más de la cuenta en la degradación y llegando al feísmo pornográfico, ya sin dignidad. Así, por ejemplo, en la secuencia de la firma de autógrafos, en la que todos y cada uno de los antiguos luchadores tiene una desgracia física. Pero estos momentos en los que se rompe la cuerda de tanto estirar son los menos. Espero que no se ruede un remake de Freaks aunque, si es necesario hacerlo, que lo lleve a cabo Aronofsky.

Además de la dignidad, de la degradación o de la defensa de que cada uno viva su vida como le dé la gana (diga Hollywood lo que diga), otro tema principal es el del cambio generacional. Dicho de otro modo: que a The Ram a lo mejor se le ha pasado el arroz. Esto se ve con claridad diáfana en las secuencias con su hija, una niñata del siglo XXI que se cree el centro del mundo, frente a la despreocupación del estilo de vida de su padre (o de la stripper de Marisa Tomei), más propio, como gran parte de la película, del cine de los 70. Es impresionante comparar el estilo interpretativo de Mickey Rourke, a quien todo parece darle igual, con el de drama queen de su hija, que parece estar esperando a que suban la música dramática en cualquier momento. Pero esa música dramática no la pueden subir porque ni siquiera está ahí. No es la película para la que se ha preparado ella en teleseries, sino la película a la que ha llegado Mickey Rourke. El choque generacional va, pues, más allá de los personajes y se transmite también por los actores. Otro punto más para el realismo. De nuevo, sin embargo, Aronofsky pinta con algo de brocha gorda en un par de momentos: The Ram despertándose en la habitación de una muchachuela empapelada con posters de bomberos, frente a la suya, con posters de AC/DC; o el más grueso todavía (y aun así divertido) enfrentamiento entre la NES y el Call of duty 4. Los niños le siguen entendiendo, porque es un ídolo infantil de un espectáculo infantil y, como parte del mismo, él es también un niño. Sigue teniendo posters y sigue teniendo videojuegos y muñecos. Por nostalgia, sí, pero también porque los sigue disfrutando.

Es inevitable preguntarse durante toda la película: ¿cómo va a terminar esto? Si es un drama, como parece, acabará como el rosario de la Aurora; si es una película de un cierto tipo de realismo optimista, como parece, pues a lo mejor The Ram encuentra su nuevo lugar en el mundo y es feliz para siempre trabajando como carnicero, y hasta se casa y se reconcilia con su hija. Aronofsky es consciente de que durante buena parte de la película se encamina hacia una vía, y durante la otra buena parte va como un tren a toda leche hacia el otro inevitable final. Y como es un tipo muy listo, lo resuelve con una coherencia tremenda. Lo termina todo de una forma tan honesta que puede llegar a interpretarse como efectista, o como una traición a la vía que el espectador haya sentido que era la principal y la que definiría el final. ¿Y cuál es este final?

viernes, 30 de enero de 2009

AUGUST UNDERGROUND y la búsqueda del extremo

August Underground (2001)

Dir.: Fred Vogel

USA

Yo, como muchos otros "aficionados" (y espero que la mayoría de los que lean o hayan leído este blog), vivo en una búsqueda constante, con buenos resultados constantes, del más difícil todavía. De algo más extraño que lo anterior, más original, más único. Pero a veces también más extremo, en el sentido de violencia física o psicológica. Siempre dentro de la ficción, claro. El sano ejercicio de la subversión de la corrección, en todos sus sentidos. En ese camino me topé con August Underground, vendida, como muchas otras, como la película más extrema de la historia. Algo que corroboran un montón de opiniones, en blogs y webs de aquí y de allá, de gente curtida. Y, desde luego, es genuinamente insufrible. Pero no por los motivos esperados.

August Underground es un invento que consiste en pillar una cámara de vídeo estropeada, o hacer que lo parezca, convencer a cuatro amigos para que griten y se pongan sangre por encima, y pagar a tres prostitutas para que enseñen cacha. Por delante, la premisa de filmar una cinta insoportable, sin límites, sin concesiones al argumento ni a ninguna convención. Aquello tan de los 90 de grabar una snuff movie de mentira que parezca real. Los primeros momentos de la peli son prometedores. Una imagen algo desenfocada, como grabada por un perturbado (el personaje, no el actor) que no tiene dinero para pagar el arreglo de su aparatito de rodar pero quiere filmar sus atrocidades a toda costa. Una risa garrula acompaña al amigo con la cámara, y nos lleva a nosotros con él, hacia un sótano, en el que hay una chica desnuda que intenta gritar, empapada en sangre y otros fluidos no necesariamente reconocibles, con un pezón arrancado, revistas porno tiradas por todas partes, su caca en una palangana y un cadáver descuartizado en una bañera. O algo así; tampoco vemos bien. Plano aguantado y sin editar, totalmente realista. La cosa promete, y un rayo de incomodidad me recorre ya el cuerpo. ¿Me estoy aburguesando?

A medida que la película va, por decir algo, avanzando, a poco que uno se fije se percata de algo: no hay violencia en la pantalla. La sensación es de suciedad y de podredumbre física y moral, pero no hay nada. En realidad, sólo vemos, y poco, gente gritando empapada en sangre, misoginia pretendidamente escandalizadora (posiblemente real: lo poco gráfico que hay corresponde a mujeres; los hombres, interpretados por los creadores del engendro, se mantienen bastante vestiditos con pudor), alguna pelea, alguna imagen cotidiana con presunto poder de desagrado o incomodidad sacada de su contexto, y una acción que se corta en o se aparta de lo más interesante. La tradición manda que hay que practicar la elipsis con estas cosas, aquello de "mejor sugerir que mostrar". Una película cuyo probable único mérito puede consistir en enseñar, se muestra recatada y contenida, incumpliendo la norma ahora invertida. Probablemente por falta de presupuesto para crear efectos especiales decentes, pero el realismo pretendido se diluye rápidamente y, al darse uno cuenta de esto, el impacto de August Underground se reduce a un total de cero. Y se muestra entonces en toda su desnudez: no es más que el producto de un par de jovenzuelos aburridos de pueblo americano. Unos niñatos que quieren escandalizar a sus amigos, dándole un par de hostias a una cámara y poniéndose a grabar, sin más, las cuatro tonterías que se le ocurren a sus pequeños cerebros. No hay perversión, sólo una degradación del género del psychokiller, de la imaginería contemporánea de lo desagradable, convertida en nada por gente que no hace nada con ella pensando que lo hace todo. En todo caso, cabe reconocer, una vez más (a riesgo de que este blog ahonde en su apariencia de apología constante de "el medio es el mensaje"), el único valor de este infraproducto: grabar con una cámara rota, dando el pego de una atmósfera vil hasta que uno se da cuenta de que no hay nada. Hurra, es la película, no soy yo, no estoy tan aburguesado, todavía no me estoy haciendo viejo...